Beate Siegmund und das Tomischer Hauland

Das Tomischer Hauland ist die Gegend um Nowy Tomysl (Neutomischel), etwa auf halbem Weg zwischen Frankfurt/Oder und Poznan/Warta (Posen an der Warthe) gelegen.

1712 erteilte Graf Stephan v. Garzynski etlichen "Holländern"das Privileg im so genannten "Lomnitzer Busch" zu siedeln.

Die Ansiedler sollten dem Grafen als Grenzhüter dienen, hatten nach 7 Freijahren aber auch einen jährlich Pachtzins für das bestellte Land und freie Hütung im herrschaftlichen Wald zu entrichten.

Die Ansiedler nannten sich in Anspielung auf den Holzeinschlag "Hauländer" und kamen tatsächlich nicht aus Holland, sondern aus dem Osten der Mark Brandenburg, dem Oder- und Neißebruch.

In der Gegend wimmelte es von Bären und Wölfen, aber schwerer noch, als sich vor wilden Tieren zu schützen, war es, den Lebensunterhalt zu sichern. Mit vereinten Kräften errichteten sie Blockhütten aus Baumstämmen, die sie ohne Säge, nur mit einem Beil bearbeiteten. Nahrung lieferte ein nahe gelegener See, ein namenloses Flüsschen, Bienen, Ziegen, Rinder, Schafe und Schweine. Brot allerdings gab es nur selten. Reines Roggenbrot, ohne Zutat von Eicheln und dergleichen, wurde erst in sehr später Zeit gebacken. Auch die Stoffe und Tuche wurden selbst aus Flachs- und Wollgarnen gewebt.

Alles, was unter der Erde gefunden wurde, z. B. Eisen- und Kalkstein, gehörten der Herrschaft. Den Hauländern blieben also nur Produkte der Viehzucht und das Holz, um Geld für den Pachtzins zu verdienen. Man brannte auch Kohlen und schwelte Teer. Die besten Erlöse aber brachte die Anfertigung von Holzwerkzeugen.

Zur Urbarmachung wandelten sie das Bruch- und Sumpfland in fruchtbares Acker- und Weideland um. Der sandige Boden auf den Höhen war aber auch gut für den Hopfenanbau geeignet, den aus Böhmen eingewanderte Hussiten einführten.

Der wachsende Wohlstand weckte natürlich die Begehrlichkeiten der adligen Grundbesitzer. Alles, was im Privileg von 1712 nicht eindeutig beschrieben war, wurde im Sinne der Herrschaft ausgelegt und neue Einschränkungen wurden hinzugefügt, sie betrafen das Bauholz, die herrschaftlichen Weiderechte, den Pachtzins und das Erbrecht. Die Gesetze waren zwar streng, jeder Mord und jeder größere Diebstahl sollte mit dem Tod geahndet werden, aber die Strafvollziehung war sehr mangelhaft.

Das änderte sich erst 1793, als das Großherzogtum Posen unter dem Namen "Südpreußen" mit dem Königreich Preußen vereinigt wurde und die Hauländer ihr altes Privileg, das sie einst vor dem Zugriff der Herrschaft unter einer Kuhkrippe versteckt hatten, hervor holten und die Gemeinden Alt- und Neu-Jastrzemski vor dem preußischen Gericht in Unruhstadt auf Wiederherstellung des ersten Privilegs nach ihrer eignen Auslegung klagten. Sie gewannen in erster Instanz am 23. April 1793.

Der Landwirt Christian Siegmund prozessierte am längsten, aber er erlebte kaum noch das Ende des Streites, er starb 1808. Im Jahr 1893 errichtete die Gemeinde einen neuen Glockenstuhl und sein Nachkomme Wilhelm Siegmund, stiftete der Gemeinde die noch fehlende zweite Glocke.

Dass die beiden nicht mit uns verwandt waren, ist bei der Größe der Ortschaften eher unwahrscheinlich, in Ursula Siegmunds Stammbuch tauchen sie aber namentlich leider nicht auf.

Was ich über die Gründung der Ortschaften im Lomnitzer Busch geschrieben habe, ist der am 04. August 1897 vom Ortspfarrer Oscar Illgner veröffentlichten

Festschrift "Zum 100 jährigen Jubiläum der evgl. Kirche in Friedenhorst"

entnommen. Dieser Quelle verdanke ich auch die Bilder aus dieser Zeit, abgesehen vom Elternhaus unseres Großvaters.

Dieser Festschrift ist auch zu entnehmen, dass das Kirchspiel Jastrzebsky Stary aus 7 Ortschaften bestand, deren eine Friedenhorst war, ursprünglich Alt-Jastrzemski, in der Schreibweise unserer Großmutter von 1922 Jastrzebsky Stary, heute im Atlas zu finden als Jastrzebsko Stare.

|

Das Dorf liegt in der Woiwodschaft Großpolen, im Powiat Nowotomyski, in der Gmina Nowy Tomysl, das ist 5 Km westlich von Nowy Tomysl und 59 Km westlich von Posen. Im Jahr 2025 zählt der Ort 675 Einwohner und keiner von ihnen hört auf den Namen Siegmund. |

Im Jahr 1905 wohnten in 86 Wohnhäusern 523 Einwohner; Ein Einwohner war jüdischen Glaubens, 20 waren katholisch (9 mit deutscher Muttersprache) und 502 waren evangelisch (alle mit deutscher Muttersprache). Einige von denen gehörten zu unserer Familie:

Den Eheleuten Johann Georg Siegmund und Anna, geb. Fechner, wird am 31.12.1805 in Alt-Jastrzemski ein Sohn geboren und auf den Namen Johann Georg getauft. Dieser Johann Georg (der Jüngere) ist unser Ur-Urgroßvater

Der heiratet Rosina Dorothea Wolf und dem Ehepaar wird am 06.06.1850 in Alt-Jastrzemski ein Sohn geboren, den sie auf den Namen Johann August Siegmund taufen lassen, das ist unser Urgroßvater.

|

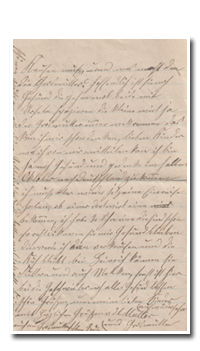

Am 20.08.1886 vermählt sich unser Urgroßvater in zweiter Ehe mit Johanna Beate Emilie Rau, unserer Urgroßmutter und Verfasserin des unten abgebildeten Briefs. |

|

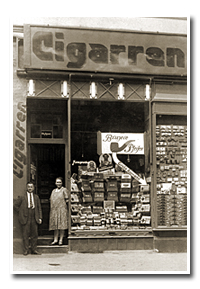

Emil Otto, Rufname Otto, ist zu der Zeit Betreiber einer Zigarrenhandlung in der Reinickendorfer Straße im Berliner Wedding. Ob er die auch schon betrieb, als er am 05.03.1920 Clara Luise Meta Pieritz auf dem Standesamt Berlin, Rosenthaler Vorstadt, zur Frau nahm, weiß ich leider nicht. Die ihm angetraute Klara aber wusste mit Sicherheit, dass sie |

|

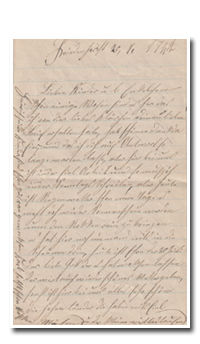

bereits schwanger war, denn beider Tochter, Ursula Christine Beate (uns besser bekannt als Tante Ulla), sollte das Licht der Welt am 3. Oktober 1920 erblicken. Sie ist das im Brief angesprochene Enkelchen. Es war ein verregneter Samstag-Nachmittag in Friedenhorst, als unsere Urgroßmutter an ihre Kinder in Berlin schrieb: |

|

|

|

|

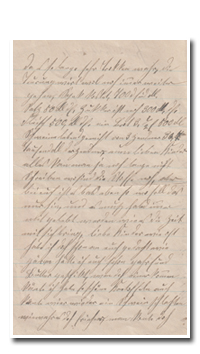

Der im Brief erwähnte Heinrich war der älteste Sohn von August Johann, geboren von seiner ersten Frau Auguste am 07.09.1876. Dessen ebenfalls im Brief erwähnter ältester Sohn Karl ('hilft schon, kann mähen') hat später seine Familie in Gützkow gegründet, dem Geburtsort seiner Schwägerin Klara.

Der Kleine ('wird bald laufen') war wohl Alfred, den unser Vater im Sommer vor seinem Tod in Heidelberg besucht hat, Ralf war dabei, ich hab zu Hause die 'sturmfreie Bude' genossen.

Die andere (Ur)Großmutter ist Christina Dorothea Christiane Köster, genannt 'Stine', verheiratete Pieritz. Geboren am 9. 2. 1850 starb sie 1922 in Berlin. Als der Brief geschrieben wurde, war sie seit einem Jahr verwitwet und wohl auch nicht mehr gesund. Ich erinnere mich noch daran, wie ich mit unserem Vater ihr Grab auf dem St. Johannis Kirchhof an der Berliner Seestraße besucht habe.

zurück zum Anfang? Hier klicken!

|

|